庖丁に少し錆が来た場合は、クレンザーなどを付けて大根や人参のへた(なければ布でも可)で擦ってください。

以下の手順で安全に行ってください。

①大根や人参のへたにクレンザーを付け、平らな面を磨きます。

②平らな面が終わると刃の部分も同様に磨きます。手を切らないように注意して下さい。①、②の工程を裏側にも行います。

③全体を水洗いして乾いた布で水気を拭き取って下さい。

以下の手順で安全に行ってください。

①大根や人参のへたにクレンザーを付け、平らな面を磨きます。

②平らな面が終わると刃の部分も同様に磨きます。手を切らないように注意して下さい。①、②の工程を裏側にも行います。

③全体を水洗いして乾いた布で水気を拭き取って下さい。

切れ味が悪くなった場合は砥石で研いで下さい。

研ぎ方を間違えると庖丁がだめになってしまう可能性があるので、十分に注意して行うようにしてください。

使用する砥石の種類

①荒砥石(#80~#200)

刃が変形しているもの、又は大きな刃欠け等、赤錆び・鎬(しのぎ)のないものを荒削りします。

②中砥石(#800~#1500)

荒研ぎの目を中砥石で研磨、荒研ぎ目を残さない事、研ぎ面を綺麗にすると錆びにくいです。

③仕上砥石(#3000以上)

中砥石でできたわずかなキズまで取り除き刃をさらに鋭くします。

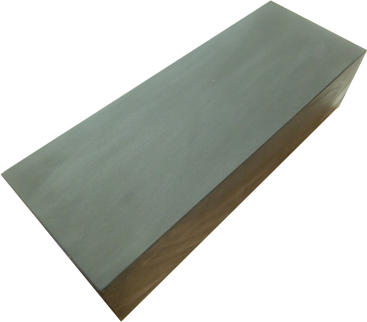

砥石が片減りしたり凹みができた時に、面直し砥石で砥石面を平らにします。平らでないと綺麗な刃は付きません。

ブロックを平らに動かないように固定して、その上に砥石面を置き水をかけながらこすりつける様に砥石を持ち、前後に動かし砥石の凹みが無くなるまで研ぎます。

ブロックを平らに動かないように固定して、その上に砥石面を置き水をかけながらこすりつける様に砥石を持ち、前後に動かし砥石の凹みが無くなるまで研ぎます。

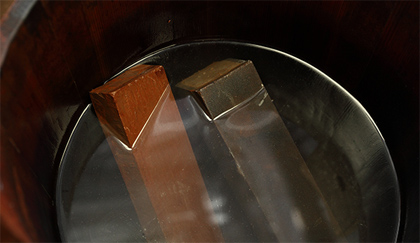

研ぐ前に砥石を30分位水につけ、完全に水分を含ませます。含む事により包丁の滑りが良くなります。砥石は中砥石(#800~1500)が綺麗に研げます。

板の上に濡れた布を敷きます。

こうすると砥石がグラつかず板の上にしっかり固定されます。※家庭用流し台でも同じ様にしてください。

【注意】

天然砥石の場合は水に付け過ぎると割れる恐れがあります。使用の場合は水に付けずそのまま軽く水を垂らしながら使用します。

板の上に濡れた布を敷きます。

こうすると砥石がグラつかず板の上にしっかり固定されます。※家庭用流し台でも同じ様にしてください。

【注意】

天然砥石の場合は水に付け過ぎると割れる恐れがあります。使用の場合は水に付けずそのまま軽く水を垂らしながら使用します。

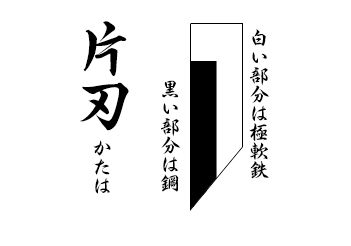

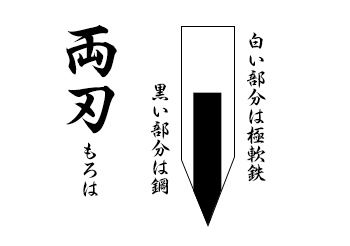

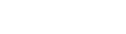

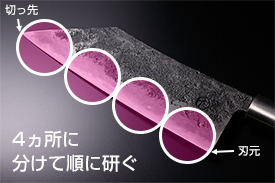

①利き手でしっかり包丁を持ち、中指・薬指・小指の3本で柄を押え、人差し指は包丁の峰、親指は包丁のあごに添えます。片方の手で刃のあるほうを砥石に当て、人差し指・中指・薬指を添えます。刃の角度を15度~20度くらい浮きを保ち、角度は動かす向きに対して25~30度。縦方向に往復します。『カエリ』が出るまで研ぎましょう。

②表と裏を同じ回数角度を保ちながら研いで下さい。

③刃全体を一度に研ぐのではなく、刃元から切っ先まで4か所に分け、準じ位置をずらしながら刃元から切っ先まできちんと研ぎます。

宮崎鍛冶屋では、研ぎ・磨きはもちろん、型くずれの修正、柄交換(和・洋)などのご依頼も承っております。

切れ味の落ちた包丁だけでなく錆びてしまって使えなくなった包丁も研ぎ直せば新品のようになり、「切れ味」が甦ります。

当鍛冶屋へお持ち込み頂ければ、標準サイズ(刃渡り17cm以下)の庖丁であれば600円からにて承ります。

また、刃渡り18cm以上であれば、5cm間隔でプラス200円頂戴いたします。詳しくはお問い合わせください。

切れ味の落ちた包丁だけでなく錆びてしまって使えなくなった包丁も研ぎ直せば新品のようになり、「切れ味」が甦ります。

当鍛冶屋へお持ち込み頂ければ、標準サイズ(刃渡り17cm以下)の庖丁であれば600円からにて承ります。

また、刃渡り18cm以上であれば、5cm間隔でプラス200円頂戴いたします。詳しくはお問い合わせください。